Kein Strom, kein Wasser, eine Währung ohne Wert - die Menschen im Libanon haben die Hoffnung auf ihre Regierung verloren. Wie können wir ihnen helfen? Auf der Suche nach Antworten hat eine kleine Delegation der Landeskirche um Landesbischof Ralf Meister ein Land voller Wut und Angst - und voller Liebe zur eigenen Heimat erlebt. Ein Rückblick – und der Versuch eines Ausblicks.

Rettung

Einen Apfel in der einen Hand, eine kleine Taschenlampe in der anderen steht ein vielleicht 8-jähriges Mädchen vor ihrer Klasse. Die fixierte Lampe - die Sonne. Der sich in der Hand drehende Apfel - die Erde. So weit, so bekannt. Doch das kleine rote Kreuz auf der Apfelschale steht für einen besonderen Ort: Wir stehen in einer von sechs zwar kleinen, aber ganz besonderen Schulen, die CPS als diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Syrien und Libanon ebendort unterhält. Ein einst verlassenes Gemeindehaus am Rande Tripolis im Norden des Libanon, der einzige Farbtupfer außen der rosa angestrichene Zaun und das Balkongeländer.

So unspektakulär das Gebäude an einer viel befahrenen Durchgangsstraße von außen wirken mag, so sehr gleicht sein Inneres seit inzwischen zwei Jahren einem fröhlich surrenden Bienenstock. 60 Kinder zwischen 5 und 12 Jahren gehen dort zur Schule - zum ersten Mal in ihrem Leben. Die meisten sind jünger als der Krieg, der ihre Eltern aus Syrien hat fliehen lassen. Sie wissen nichts von diesem Land im Osten, sie ahnen im Alltag mehr als dass sie es verstehen, welche Alpträume ihre Eltern quälen. Und nun sitzen sie hier in winzigen Zimmern - und lernen englische Vokalen, pauken arabische Grammatik oder eben, warum es auf der Erde nachts dunkel ist. Apfel sei dank.

Die Kinder sind hier wochentags betreut bis 15 Uhr und erhalten neben fröhlich-herzlicher Normalität mit einer Menge Herzensbildung auch täglich zwei Mahlzeiten. Die Warteliste ist voll. Sie schließt, wenn sie dieselbe Anzahl an Namen hat, wie es regulär eingetragene Mädchen und Jungen an der Schule gibt. Wie viele außerhalb der Warteliste auf Zugang hoffen, kann CPS schwerlich ahnen. Öffentliche Schulen nehmen diese Kinder in der Regel nicht.

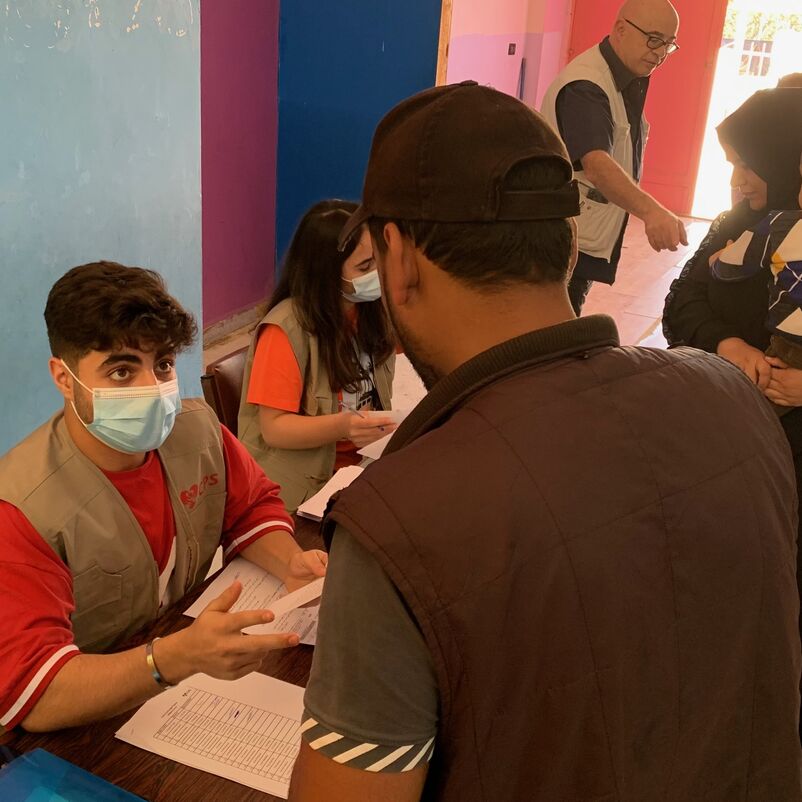

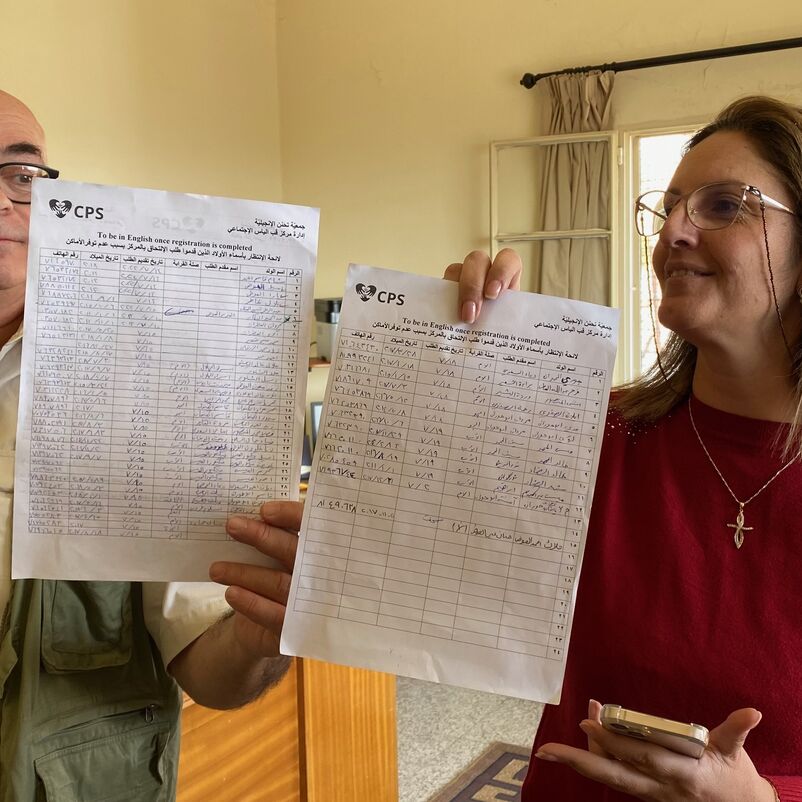

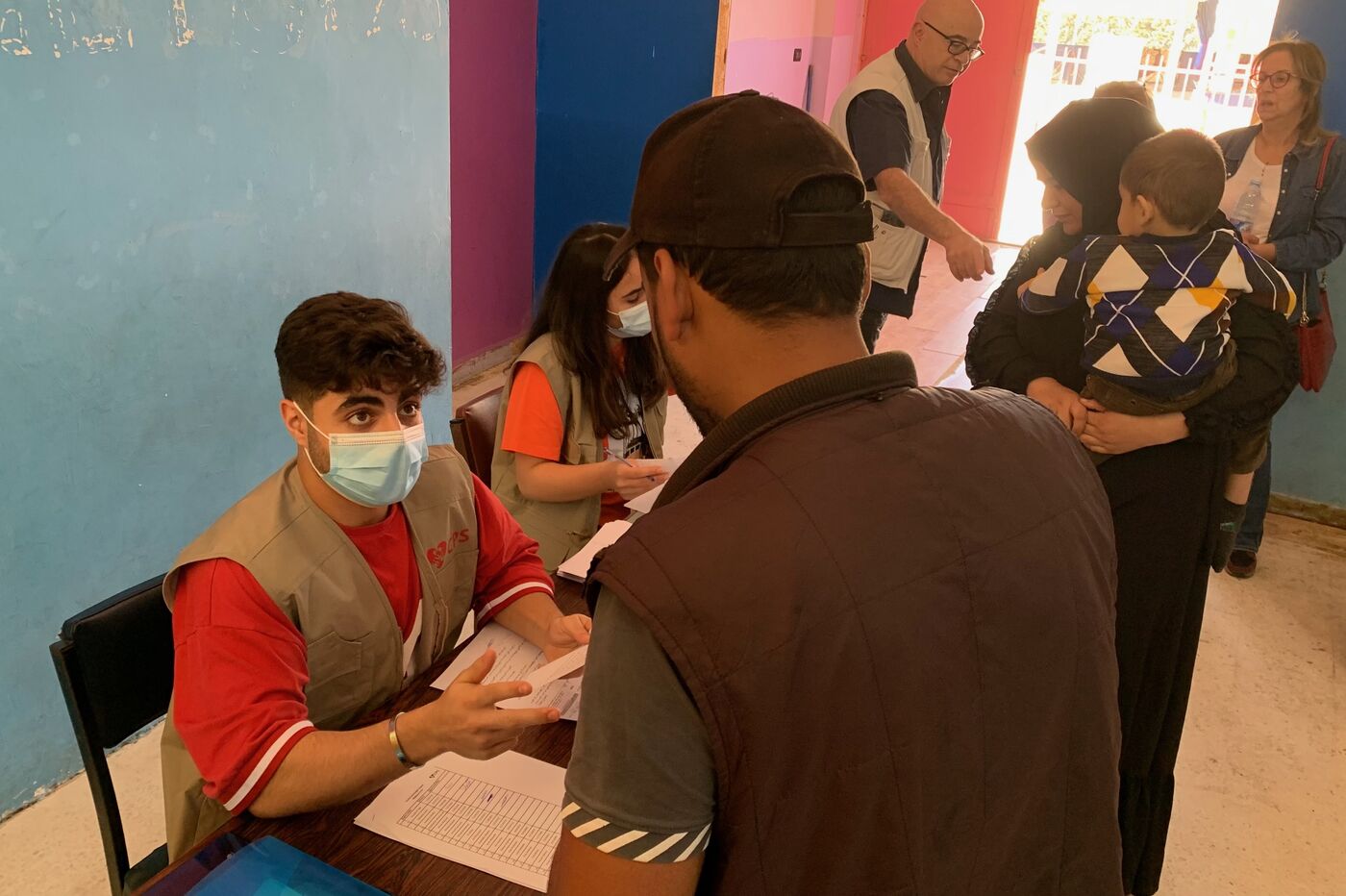

An diesem Vormittag ist im Erdgeschoss ein großer hallenartiger, einstiger Gemeinderaum, inzwischen in poppig bunten Farben ausgemalt, Rettung auch für ihre Eltern. Dank der Spenden unter anderem der Landeskirche Hannovers kann CPS dort Lebensmittelgutscheine verteilen. An diesem Vormittag sitzen hier fünf Freiwillige aus dem CPS-Team, prüfen die Identitätsnachweise der Geflüchteten und drücken ihnen am Ende der Prozedur einen Gutschein in die Hand, der den Familien hilft, sich mit dem Nötigsten zu versorgen.

Natürlich erhalten die Flüchtlinge vor allem Unterstützung durch die Vereinten Nationen. Doch wer den Sprung aus dem Camp vielleicht in ein Apartment geschafft hat, so werden es uns Eltern aus dem syrischen Derra zwei Tage später in Qab Elias am Rande der Bekaa-Ebene erzählen, kann die Miete davon nicht mehr bezahlen. Auch für die Flüchtlinge explodieren die Lebenshaltungskosten in einem Tempo, bei dem keine Hilfsorganisation mithalten kann.

Das Hilfsteam von CPS trägt Mundschutz, auf jedem Tisch steht eine Flasche mit Desinfektionsmittel. Seit die Regierung sich im Grunde für nichts mehr engagiert, funktioniert vielerorts die Abwasseraufbereitung nicht mehr. Das erste Mal seit 1973 ist im Libanon Cholera wieder ein Thema.

Die Angebote von CPS widmen sich im zehnten Kriegsjahr des Nachbarlands inzwischen auch der libanesischen Bevölkerung, die insbesondere seit des wirtschaftlichen Staatskollaps im Nachgang der gescheiterten Revolution 2019 unter großem Druck steht. Die Weltbank spricht von inzwischen20 Prozent der Bevölkerung, die unter der Armutsgrenze von 3 US-Dollar am Tag leben muss. Die Mittelschicht hält sich überwiegend durch private Spenden ins Ausland ausgewanderter Familienangehöriger über Wasser. Wer diese Hilfe nicht hat, versucht selbst das Land zu verlassen. Wohl dem, der noch einen gültigen Pass hat. Neue Dokumente, heißt es auf unserer Reise immer wieder, stellten die Behörden kaum noch aus. Materialmangel oder der hilflose Versuch, ein Ausbluten des Landes zu verhindern. Wer weiß.

An dieser Stelle wird Ihnen Inhalt von Youtube angezeigt. Klicken Sie auf "Inhalt anzeigen", wenn Sie damit einverstanden sind. Weitere Hinweise finden Sie in unserer Datenschutzerklärung

Fundament

Die neue Evangelische Schule am Rande Tripolis ist von ihrem Flüchtlingspendant nur wenige Autominuten entfernt. Es ist ein großzügiger, durchaus prachtvoller Bau mit vielen fröhlich kreischenden Kindern darin. Hier in Tripolis wohnen nur etwa fünf Prozent der Kinder in einem christlichen Elternhaus. Die übrigen Eltern sind froh, ihre Kinder in einer Schule unterbringen zu können, die als einzige konfessionelle Einrichtung offen ist für alle der insgesamt 18 im Libanon zählbaren Glaubensrichtungen. Toleranz, Werte-basiertes Miteinander, neugieriger Austausch und die Achtung der anderen - Ziele, die an allen NESSL-Schulen hoch geschätzt werden. Für die „National Evangelical Synod of Syria and Lebanon“ sind diese Schulen die Basis ihrer wirtschaftlichen Existenz.

Die letzten drei Jahre, so der Generalsekretär der NESSL, Reverend Joseph Kassab, waren deshalb auch für die Eltern dieser Kinder sowie die Lehrkräfte eine enorme Belastungsprobe. Viele Lehrkräfte haben das Land verlassen oder sich einen neuen Arbeitgeber unter den hochpreisigen Privatschulen für die Oberschicht gesucht. Nicht freiwillig: Allein die Spritpreise sind derart gestiegen, dass der Bedarf, allein um die Schule zu erreichen, den Dollar-Gegenwert des in Libanesischen Pfund ausgezahlten Gehalts übersteigt.

Was könnte jetzt helfen? Zuletzt hatte die Landeskirche Hannover eine Akuthilfe für die Lehrkräfte übernommen. Dies aber kann keine Dauerlösung sein. Darin sind sich NESSL und Gäste einig. Denkbar könnte eine Unterstützung der Ausrüstung mit Solar-Modulen sein, um die Kosten für den Dieselgenerator deutlich zu reduzieren und dieses Geld besser für die Lehrkräfte und die Unterstützung finanzschwacher Kinder zu einzusetzen.

Beirut

Die Hauptstadt des Libanons ist ein einziger Kontrast. Tiefe Armut und höchstglänzender Protz liegen dicht beieinander. Sie wechseln sich ab - so rasant wie die nach der gigantischen Explosion im Hafen Beiruts im August 2020 noch immer in ihrer Zerstörung mahnenden Hausgerippe den mit Luxus-Apartment-Häusern direkt daneben. Wer immer viel Geld hatte, hat es auch heute noch, sagt Fadi Riachi. Der Geschäftsführer von CPS klärt auf unseren vielen Fahrten durch das Land über die unterschiedlichen Geldquellen aus dem Ausland auf, die die vielen - zuweilen noch immer heftig miteinander streitenden - religiös fundierten Parteien nutzen. Die Hisbollah und Shiiten mit ihren Unterstützern im Iran, die Sunniten und ihre Verbündeten in Saudi-Arabien, dazwischen die maronitischen Christen mit starker französischer Bindung. Die Liste ist lang. „Man müsste den Libanon von allen internationalen Konflikten isolieren“, sagt Riachi. Von allen ausländischen Einflüssen trennen - doch das hieße für die Mehrheit der einfachen Menschen eben auch ein versiegender Dollar-Zufluss, der sie am Leben hält. Es bleibt - komplex.

Beirut hat Straßenzüge mit vollen hippen Cafés und pittoresken Läden zum chilligen Shoppen. Beirut ist Heimat der Ärmsten, mit Straßen voller gerade noch so eben bewohnbarer Zimmer für die Arbeitsheerscharen aus dem Ausland auf der Suche nach Akkordlöhnen. Beirut ist die Kulisse für den international ausgezeichneten Film „Capernaum“, in dem ein kleiner Junge seine Eltern dafür verklagt, dass sie ihn auf diese herzlose Welt gebracht haben. Die Kulisse ist Realität.

Tripolis

Auf einmal wird es still. Sehr schnell. Dann laufen in dieser so idyllisch zwischen Mittelmeerstrand und dem Bekaa-Gebirge gelegenen und historisch hochbedeutsamen Stadt die WhatsApp-Gruppen heiß – und die Soldaten durch die Stadt. Dann geht Tripolis nach Hause. Auf dem schnellsten Weg. Denn dann hat es Ärger gegeben, sind Schüsse gefallen und die Passanten überlassen es dem Militär, die Stimmung auf der Straße mit ruhiger Übermacht wieder auf Null zu stellen. Wer gegen wen? Wer hat überlebt? Manchmal dringen solche Nachrichten durch. Und warum? Keiner weiß es. Es scheint auch egal. Müdigkeit zum Greifen nah.

Vor knapp 10 Jahren, als das Militär noch keine große Basis mitten in der Stadt hatte, da gab es solche Momente nicht. Da warnte schlicht ein dicker schwarzer Vorhang vor dem Hauptausgang der Evangelischen Schule mit großen Buchstaben: „Be aware of snipers.“ Das Haupttor der Schule liegt an einer jener Straßen, deren einst so wunderschöne Jugendstil-Hausfassaden seinerzeit Hauptfrontlinie der Snipers, der Scharfschützen war. Da galt es aufzupassen beim Öffnen des Tors.

Rola Sleiman, heute 49 Jahre alt, ging in die neunte Klasse dieser Schule, als der damalige Präsident René Mouawad 1989 einem Bombenattentat zum Opfer fiel. „Alle Eltern holten ihre Kinder sofort ab, meine Eltern waren im Ausland. Deshalb blieben meine kleine Schwester und ich hier zurück.“ Wie sie es damals sicher nach Hause schafften, erzählt sie nicht mehr. Der Moment hängt beängstigend in der Luft.

Rola Sleiman ist heute Pastorin einer winzigen christlichen Gemeinde mitten in Tripolis. Weder sie noch ihre Schwester, eine Lehrerin an der Evangelischen Schule der Stadt, würden wohl jemals freiwillig das Land verlassen. Sie haben zwar jedes Vertrauen in die gegenwärtige Regierung verloren, lieben aber ihre Heimat aus tiefstem Herzen. Sleiman studierte Theologie, arbeitete lange als Lehrerin, bis sie 2017 als allererste Frau in der arabischen Welt ordiniert wurde. Als die Schießereien rund um die Schule für niemanden mehr erträglich erschienen, baute die NESSL die neue Schule am Stadtrand auf.

Heute steht das alte Gebäude im Stadtzentrum leer, zumindest die Scharfschützen sind weg. „Wir wollen hier den Standort nutzen, um für die Libanesen eine IT-Berufsschule aufzubauen“, sagt Sleiman beim Rundgang durch das aktuell verfallene Gebäude. Für sie gibt es kein Zurück, nur ein unermüdliches nach vorn - nicht nur bei ihrer mit jeder Faser beherzten Führung.

Eines eint die meisten Menschen, die wir treffen: Sie fühlen sich vergessen. Dass sich eine kleine Gruppe aus Hannover aufgemacht hat, um an Ort und Stelle zu hören und spüren, wie es ihnen geht, rührt Sleiman so tief, dass sie Landesbischof Ralf Meister bei unserem zweiten Besuch am Abend in ihrer strom-befreiten, stockfinsteren Kirche ein sehr besonderes Geschenk überreicht. Von Taschenlampen notdürftig erleuchtet, packt sie völlig überraschend ein kleines, gut behütetes Kreuz aus, das sie einst bei ihrer so bedeutsamen Ordination als Geschenk erhielt: In Holz eingearbeitet darauf erkennbar eine weiße und eine braune Hand, unauflösbar ineinander verschlungen. Sie habe es immer aufgehoben für einen ganz besonderen Moment. Und dieser sei nun gekommen. Was für ein Glück - für alle.

Katastrophe

Kein Kaffee. Bei der Feuerwehr gibt es Saft. Das ist unüblich. Und dem „Commander Colonel“ der Berufsfeuerwehr von Beirut, Maher Ajouz, auch ein wenig unangenehm. Oder vielleicht auch nicht. Denn dass es an diesem regnerischen Tag in Beiruts Hauptfeuerwehrwache Strom allein für die Einsatzleitzentrale gibt, während in den wenigen fensterlosen Büros seine Kollegen mit Smartphone-Taschenlampe arbeiten, ist für Ajouz dann doch ein willkommenes Beispiel, um die unhaltbaren Zustände zu beschreiben, unter denen seine Leute arbeiten müssen.

Denn auch die Berufsfeuerwehr, eigentlich dem Libanesischen Militär zugeordnet, darf bei Strom und Wasser nicht mehr auf eine staatliche Unterstützung hoffen. Der Diesel gehört vor allem den Fahrzeugen, Strom liefern die Solarmodule auf dem Dach nur bei gutem Wetter. Die Einsatzkleidung ist abgetragen, überaltert und in einem Sicherheits-Zustand, in dem eine deutsche freiwillige Feuerwehr nicht einmal das Haus verlassen würde. Der Fahrzeugpark ist das, was nach der verheerenden Explosion im nahegelegenen Hafen im August 2020 übrig geblieben ist - ergänzt durch einige wenige Autos, die Beiruts Partnerstadt Marseille gespendet hat. Mehrere aus Italien bescherte Autos stehen nutzlos auf dem Hof - ihre Kabinen sind für die eigentlich dafür notwendige Mannschaftsstärke zu klein. Es passen einfach zu wenige Leute hinein.

Die kleine Delegation aus Hannover wird in dieser Feuerwache sehr herzlich begrüßt. Denn auch hier hat CPS die aus Hannover mitfinanzierten Lebensmittelgutscheine verteilt. Es war die größte seit der Explosion erfolgte Hilfsaktion zugunsten der Einsatzkräfte und die einzige, die sich an die Menschen wandte und eben auch deren Familienangehörige damit erreichte, betont Pressesprecher Ali Najem. Während der fachliche Austausch, gerne auch international, unter den Berufsfeuerwehren sonst üblich ist, hat sich bis heute keine ausländische Feuerwehr in Beirut nach den dortigen Erfahrungen mit dieser weltweit einmaligen Einsatzstätte am Hafen erkundigt.

Dabei hätte das Team dort einiges zu erzählen. Von dem ersten Alarm an jenem 4. August 2020 beispielsweise, als es hieß, am Hafen brenne es. Von dem zweiten Anruf nur wenige Minuten später, die geradezu schicksalshafte Nachalarmierung, weil das Feuer so ganz anders sei als erwartet. Von dem kompletten Ausrücken aller Kräfte und Fahrzeuge - das ihnen das Leben rettete. Denn zwei Minuten nach dem Ausrücken explodierte am Hafen eines der beiden Getreidesilos: Die Detonationswelle fegte auch buchstäblich durch die Feuerwache und hinterließ nur ein zerstörtes Gebäude.

Gleichwohl: Zehn Feuerwehrleute verloren bei der Explosion am Hafen ihr Leben. Ihre Gesichter begleiten Pressesprecher Najem an jedem einzelnen Tag im Büro: ein Gemälde mit ihnen, ein verschmorter Helm, ein beeindruckendes Foto aus den Flammen.

Draußen an der Hauptverkehrsader entlang der Küstenlinie fräsen mit Blick auf die Hafen-Ruine Malereien, Inschriften - vor allem aber Fotos aus schmerzvoll-wundervollen Tagen - die Explosion und die mit ihr noch immer so vielen offenen Fragen ins Bewusstsein der Menschen. Was hat die Explosion ausgelöst? Wer kümmert sich um die Opfer? Wer um die vielen noch immer nicht sanierten oder wenigsten abgerissenen Ruinen? Wer ist verantwortlich? Es gibt keine Antworten, nicht einmal so etwas wie eine Untersuchung. Die Katastrophe bleibt.

An dieser Stelle wird Ihnen Inhalt von Youtube angezeigt. Klicken Sie auf "Inhalt anzeigen", wenn Sie damit einverstanden sind. Weitere Hinweise finden Sie in unserer Datenschutzerklärung

Wasser

Es gibt Ärger im Paradies. Denn auch wenn es wächst, blüht und gedeiht in den Weiten der Bekaa-Ebene hoch oben zwischen Tripolis und der syrischen Grenze, dort wo es theoretisch nur noch lächerliche 45 Minuten Fahrzeit wären nach Damaskus - die Obstbauern sind besorgt. Viele, viele Jahre konnten sie gut leben, mit und auch von den syrischen Saison-Arbeitern, die bei der Ernte der Äpfel, Weintrauben und Kartoffeln in der Speisekammer des Libanons halfen. Dann kam der Krieg und die Arbeiter holten ihre Familien aus Syrien in den sicheren Libanon. Offiziell 1,1 Millionen Syrer (inoffiziell ist von 1,4 Millionen Menschen die Rede) hat das kleine Land aufgenommen - nach gut zehn Jahren nun sind die Kräfte und Nerven aufgezehrt.

Sie waren unsere Arbeiter, jetzt sind sie unsere Konkurrenten, klagt einer der Männer mit sonnengegerbter Haut auf der lauschigen Terrasse eines ansehnlichen Hauses aus einst wohlhabenden Zeiten. Mit ihrem Bürgermeister Michael Rahmeh sind sie gekommen - um zu zeigen, wie sie mit Hilfe diverser internationaler Hilfe und inzwischen eben auch CPS rund 10.000 Oberbauern zu einem Kollektiv haben formen können. Wie sie nun ein großes gemeinsames Kühl- und Lagerhaus nutzen, um die große Ernte auch so lange lagern zu können, wie es der Markt verlangt, und sie nicht vorzeitig unter Preis verramschen oder verkommen lassen zu müssen. Wie große Wasserauffangbecken die Bewässerung sicherstellen. Wie die Gewinne eines Jahres reinvestiert zu neuen Bäumen werden und das Wasser aus dem nahen Gebirge dank intelligenter Grabenziehung allein durch die Schwerkraft über weite Strecken transportiert werden kann.

Sie haben sich wirklich angestrengt. Doch billige Exporte auch aus Europa überschwemmen „ihren“ Markt in Ägypten; und die Vereinten Nationen stellen den syrischen Flüchtlingen Land für den eigenen Anbau zur Verfügung. All dies erzählen die Bauern in Ruhe und Sachlichkeit. Sie ahnen, dass sie einer kirchlichen Delegation besser nicht mit stupider Flüchtlingsschelte begegnen sollten. Doch ihre Sorge ist echt und unüberhörbar. „Hier oben hat sich noch nie jemand dafür interessiert, wie es uns geht“, sagt einer der Obstbauern. Zumindest keine Regierung. Sie sind mehr als dankbar für die Ausnahme.

Botschaft

Missmanagement, sagt der Botschafter. Missmanagement und nicht nur Korruption präge die Geschicke dieses Landes, in dem er exakt seit einer Woche vor der Explosion unter dem Amtsschild mit dem Bundesadler sein Heimatland vertritt: Andreas Kindl, Deutschlands Diplomat in Beirut, könnte aus seinem sehr hoch gelegenen Stockwerk mühelos weit hinaus aufs Mittelmeer schauen. Doch beim obligatorischen Gruppenfoto mit Landesbischof deutet er viel mehr lieber auf das Viertel direkt zu Füßen des Hochhauses. Dort wohnen die Ärmsten der Stadt. Vor allem Menschen aus Armenien, viele ausländische Leiharbeiter. Das Viertel ist die reale Kulisse des Films „Capernaum“.

Der Blick vor die buchstäblich eigene Haustür spricht für ihn: Kindl kennt sich hörbar aus in dem Geflecht von offiziell 18, sämtlich religiös fundierten, politischen Gruppierungen, ihren jeweiligen Verflechtungen mit dem Ausland und den entsprechenden sowie einander widersprechenden Interessen. Immer, wenn die Weltgemeinschaft Geld bereit stelle, scheitere die Auszahlung an nicht erfüllten Bedingungen auf Seiten des Libanon. Milliarden an US-Dollar könnte die Regierung zum Wohle ihrer Bevölkerung abrufen, doch das Geld liegt unberührt auf fernen Konten, weil im Libanon der Staat offenkundig nicht viel übrig hat für seine Menschen.

An dieser Stelle wird Ihnen Inhalt von Youtube angezeigt. Klicken Sie auf "Inhalt anzeigen", wenn Sie damit einverstanden sind. Weitere Hinweise finden Sie in unserer Datenschutzerklärung

Heimat

Alle acht Wochen sieht Jürgen Henning seine Frau. Wenn er Glück hat, schafft der Pastor der deutschen evangelischen Gemeinde in Beirut den Weg zur Mutter seiner Kinder in unter sieben Stunden. Wenn er Pech hat, sind es 17. Denn Hennings Frau lebt in Bahrain. Der Pastor und die Professorin konnten nach dem Wirtschaftskollaps und dem Verfall von Währung und Gehältern das Studium ihrer vier Kinder im Ausland nicht mehr finanzieren. Hennings Ehefrau folgte dem Ruf einer Professur. Nun wird Henning 2024 seinen Auslandseinsatz nicht wie einst geplant und erhofft verlängern, sondern in den Ruhestand gehen, ebenfalls den Libanon hinter sich lassen und seiner Frau folgen.

Er tut das eigentlich nicht gern. Und er ist mit diesem Unwohlsein nicht allein. „Niemand will hier weg“, erzählt er kurz vor unserem Rückflug nach Deutschland. Zuletzt sei ein Paar der Gemeinde, 94 und 89 Jahre alt, doch noch nach Deutschland gegangen, weil sie die inzwischen auf 14.000 US-Dollar gestiegene Jahresprämie für die Krankenversicherung nicht mehr zahlen konnten. Nun trägt die AOK - und kann doch das Heimweh nicht heilen. „Zum Adventsbasar wollen sie zu Besuch kommen.“

Es sind bedrückende und kuriose Geschichten, die Henning und seine Gemeindekirchenratsvorsichende, die aus Frankfurt stammende Heike Mardirian, erzählen. Die von der Verdopplung der Gemeindemitgliedszahl, die gelang, weil er den vielen Eltern, die ihre Kinder so gerne zur Nachmittagsbetreuung brachten, schlicht erklärte, warum ihr Mitgliedsbeitrag wichtig für die Gemeinde sei. Oder von dem Dollar-Konto der Gemeinde, an das man aber nach dem Einfrieren aller Devisenkonten durch die Regierung nur noch im Ausland herankäme. „Wer von uns jetzt ins Ausland fährt, hebt dann dort Geld ab“, sagt Henning. Bis zu 10.000 US-Dollar cash im Handgepäck sind erlaubt. Oder von dem Zahnarzt, einem der Mieter in dem Wohnhaus im Eigentum der Gemeinde, der kein eigenes Einkommen mehr hat und von seinem studierenden Sohn, einem Stipendiaten in Deutschland mit Nebenjob, finanziell über Wasser gehalten wird. Die Normalität ist ein buntes Mosaik in Beirut.

Und jetzt?

Ein Satz begegnet uns auf in dieser Woche immer und immer wieder. „Zwei Jahre noch müssen wir da durch, dann wird es besser.“ Was für eine schöne Vorstellung! Die Suche nach der Keimstätte dieser Hoffnung endet an einem Mittagstisch mit einem hellen Lachen. „Ach ja!“, ruft Aline Gebran mit diesem, so scheint's, Libanon-typischen Seufzen in der Stimme, das irgendwo zwischen zutiefster Trauer und unermüdlicher Hoffnung auf den Morgen hofft. Sie leitet die Evangelische Schule in Saida. „Mit dieser Hoffnung überlebe ich seit 26 Jahren.“

Mehr Bilder

Mehr Videos

An dieser Stelle wird Ihnen Inhalt von Youtube angezeigt. Klicken Sie auf "Inhalt anzeigen", wenn Sie damit einverstanden sind. Weitere Hinweise finden Sie in unserer Datenschutzerklärung

An dieser Stelle wird Ihnen Inhalt von Youtube angezeigt. Klicken Sie auf "Inhalt anzeigen", wenn Sie damit einverstanden sind. Weitere Hinweise finden Sie in unserer Datenschutzerklärung

An dieser Stelle wird Ihnen Inhalt von Youtube angezeigt. Klicken Sie auf "Inhalt anzeigen", wenn Sie damit einverstanden sind. Weitere Hinweise finden Sie in unserer Datenschutzerklärung

An dieser Stelle wird Ihnen Inhalt von Youtube angezeigt. Klicken Sie auf "Inhalt anzeigen", wenn Sie damit einverstanden sind. Weitere Hinweise finden Sie in unserer Datenschutzerklärung

An dieser Stelle wird Ihnen Inhalt von Youtube angezeigt. Klicken Sie auf "Inhalt anzeigen", wenn Sie damit einverstanden sind. Weitere Hinweise finden Sie in unserer Datenschutzerklärung

An dieser Stelle wird Ihnen Inhalt von Youtube angezeigt. Klicken Sie auf "Inhalt anzeigen", wenn Sie damit einverstanden sind. Weitere Hinweise finden Sie in unserer Datenschutzerklärung