Vor 25 Jahren verlor Heinrich Löwen bei der Zugkatastrophe von Eschede seine Frau Christl und seine Tochter Astrid. Am 3. Juni wird der 78-Jährige an der Unglücksstelle zum Jahrestag des schwersten Zugunglücks der deutschen Nachkriegsgeschichte sprechen, so wie in fast allen Jahren zuvor. Die Erinnerungen müssen auch in Zukunft bewahrt werden, sagt er im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd). Darum hat er jetzt ein Buch geschrieben und er sieht die Bahn in der Pflicht.

epd: Herr Löwen, in den vergangenen 25 Jahren haben Sie immer wieder als Gründer und Sprecher der Selbsthilfe Eschede den Hinterbliebenen und Überlebenden des Zugunglücks eine Stimme gegeben. Hat sich im Lauf der Zeit für Sie dabei etwas verändert?

Löwen: Es hat sich etwas verändert und es hat sich auch nichts verändert. Am Anfang waren die Jahrestage noch sehr stark geprägt vom Unfallgeschehen selbst und davon, dass die Menschen schwer erschüttert waren. Das Unglück hat ihr Leben aus der Bahn geworfen und sie standen noch ganz unter diesem Eindruck. Dann kam zunehmend die Situation dazu, dass sich die Deutsche Bahn als unglückliches Mitopfer dargestellt hat. Sie hatte sich die Fassade zugelegt, sie sei selbst völlig unvorbereitet von einem Schicksal getroffen worden. Damit hatten die Vertreter der Bahn dann auch keinen Grund dazu, sich entschuldigen zu müssen und anerkennen zu müssen, dass sie das Ganze verursacht hatten. Dabei war der Unfall durch den gebrochenen Radreifen eine Katastrophe mit Ansage. Erst nach dem 15. Jahrestag, nachdem die Gedenkstätte nochmal neu errichtet worden ist, und mit der Entschuldigung vom damaligen Bahnvorstand Rüdiger Grube hat sich das Klima verbessert.

epd: Betroffene mussten viel Schmerzliches hinnehmen, bis dahin, dass Angehörigen für einen Toten ein Ausgleich von 30.000 Mark gezahlt wurden. Das schildern Sie in ihrem Buch ausführlich ...

Löwen: Einen Menschen kann man nicht in Geld aufwiegen. Das geht nicht. Aber es ging um die Geste, um ein Zeichen der Reue und der Wiedergutmachung. Das kann ein Konzern wie die Bahn natürlich nicht mit so einer geringen Zahlung aus der Welt schaffen. Das ist nur eine weitere Verletzung. Wir haben das als Missachtung empfunden. Die Bahn hätte ein Zeichen setzen müssen, das ihren finanziellen Möglichkeiten entspricht. Wenn da drei Hinterbliebene waren, haben die je 10.000 Mark bekommen - für eine tote Mutter, einen toten Vater, ein totes Kind.

epd: Gibt es Dinge, die Sie bis heute noch verletzen?

Löwen: Die Narben, die Verletzungen, die bleiben. Mir erzählen manche, dass sie mit zunehmendem Alter den Verlust noch stärker empfinden. Manche sind wohl auch früher gestorben als sie es sonst wären. Die Lebensqualität mancher hat massiv gelitten, sie sind gebrechlich geworden und einige auch depressiv. Der Unfall von Eschede hat das Leben der Hinterbliebenen massiv verändert.

epd: In diesem wie im vorigen Jahr spricht bei der Gedenkfeier neben dem Bahnchef Richard Lutz auch eine DB-Zugbegleiterin. Ist der Umgang versöhnlicher geworden?

Löwen: Ich habe sie persönlich darum gebeten. Denn es sind auch Mitarbeiter der Bahn - sieben an der Zahl - ums Leben gekommen. Die waren alle miteinander im Kontakt, sehen sich im Grunde als Familie.

epd: Sie nehmen die Bahn in ihrem Buch in die Pflicht, die Erinnerung an das Zugunglück zu bewahren?

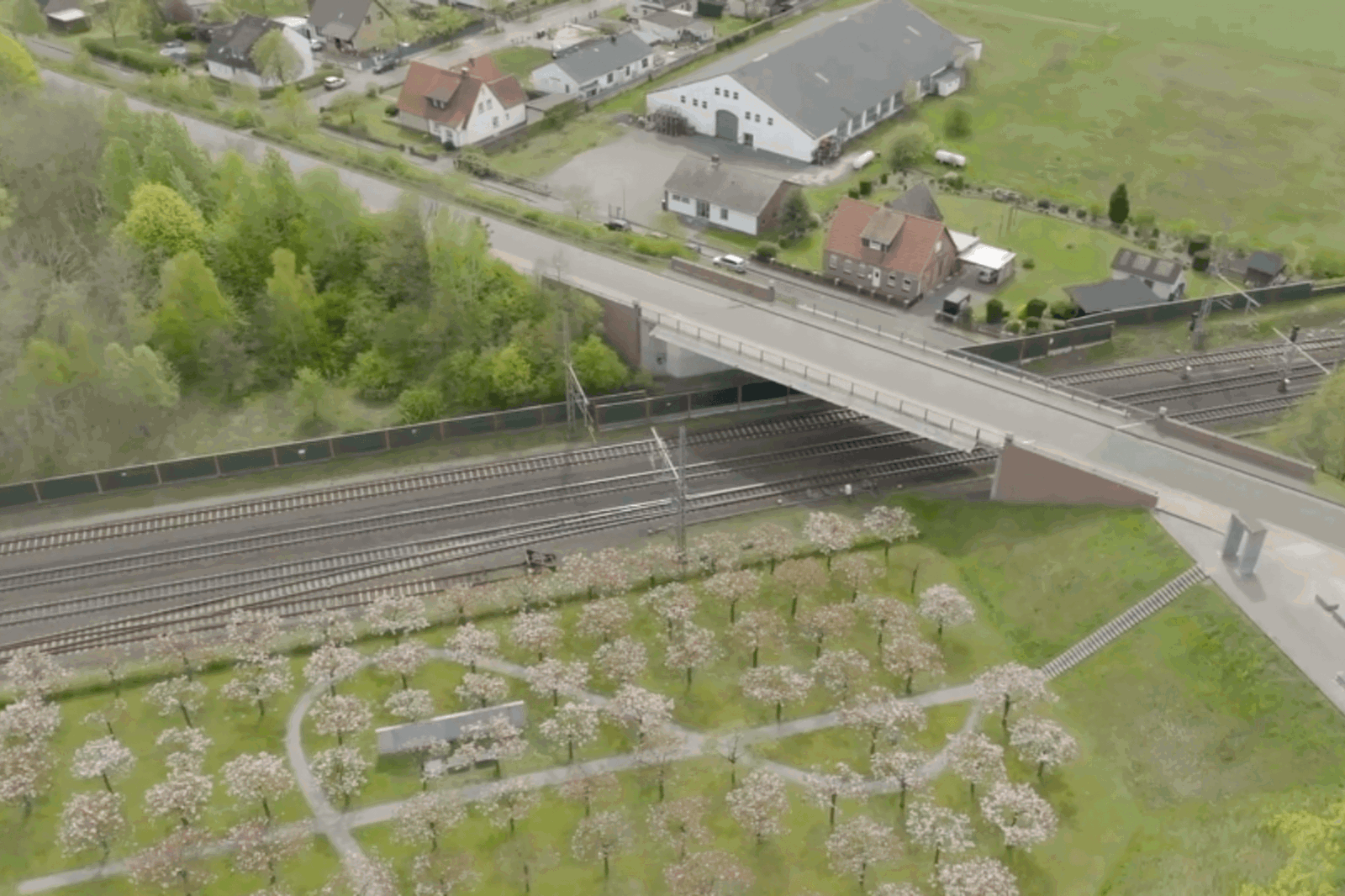

Löwen: Ich denke, dass die Gedenkstätte längerfristig von der Bahn in Ehren gehalten werden muss und sie auch die Tradition der Gedenktage weiterführen sollte. Die unmittelbar Betroffenen werden mit der Zeit weniger. Damals sind bei der Gestaltung der Gedenkstätte zwei Haltungen aufeinander geprallt. Die Absicht war zunächst, dass die Gedenkstätte innerhalb von 25 bis 30 Jahren verfallen sollte und überwuchert werden sollte. Die Toten sollten zunächst gar nicht benannt werden. Sie kamen überhaupt nicht vor. Das widerstrebte nicht nur den Hinterbliebenen. Die Menschen, die bei dem Unglück umgekommen sind, wären heute teilweise erst 30 Jahre alt und sie sind ausgelöscht, ganze Familien sind ausgelöscht. Man kann doch nicht einfach sagen, es braucht keine Erinnerung mehr. Die Toten sollen nicht vergessen werden. Es geht darüber hinaus um eine Mahnung. Alles hat dem Menschen zu dienen. Menschen dürfen nicht einer Technik ausgeliefert werden, die nicht sicher ist. Sicherheit muss Vorrang haben vor Geschwindigkeitsrekorden oder auch den wirtschaftlichen Ergebnissen. Das hat auch eine große Rolle gespielt, mit Blick auf den gebrochenen Radreifen des Unglücks-ICE. Vieles hätte besser gemacht werden können. Es hat viele Belastungen gegeben, die nicht nötig waren. Angefangen damit, dass der Unfall vermeidbar gewesen wäre.

„Das ICE-Unglück in Eschede war ein Wendepunkt“

Auswirkungen hatte die Katastrophe auch auf die Notfallseelsorge, wie Pastor Joachim Wittchen, Beauftragter für Notfallseelsorge am Zentrum für Seelsorge und Beratung in Hannover, im Interview erklärt.

War die Katastrophe von Eschede tatsächlich ein Wendepunkt für die Notfallseelsorge?

Wittchen: Erste Notfallseelsorge-Systeme (auch in Niedersachsen) gab es seit Mitte der 90er Jahre. Auch der Begriff „Notfallseelsorge“ wurde in diesen Jahren etabliert. Das ICE-Unglück in Eschede war insofern ein Wendepunkt, als dass in Niedersachsen erstmalig die kirchliche Notfallseelsorge in größerem Umfang öffentlich wahrgenommen wurde. Viele Seelsorger*innen aus dem Kirchenkreis Celle waren in Eschede im Einsatz; andere Seelsorgende wurden hinzugerufen, um zu unterstützen – insofern war diese Katastrophe schon auch ein Wendepunkt. Darüber hinaus rückten nach dem ICE-Unglück neben den Betroffenen auch die Einsatzkräfte und ihre psychische Belastung in den Fokus.

Was hat sich nach Eschede organisatorisch bzw. strukturell in der Notfallseelsorge geändert?

Wittchen: Notfallseelsorge (als Teil der Psychosozialen Notfallversorgung in Niedersachsen) ist in unserer Landeskirche heute flächendeckend organisiert. Wir haben die Aus- und Fortbildung unserer Seelsorger*innen ausgeweitet, bieten regelmäßig Kurse an. Wir sind mit den Bistümern und anderen Landeskirchen in Niedersachsen gut vernetzt und stehen in regelmäßigem bundesweiten Austausch mit den kirchlichen Kolleg*innen. In der Notfallseelsorge arbeiten wir immer in ökumenischer Verbundenheit. Und dort, wo es in den Landkreisen Kriseninterventionsteams der Hilfsorganisationen gibt, gibt es meist auch eine gute Zusammenarbeit. Um es mit Zahlen zu benennen: Im Jahr 2022 haben wir in unserer Landeskirche 2.188 Einsätze geleistet, die Mehrzahl (rund 80 %) im innerhäuslichen Bereich. In der hannoverschen Landeskirche arbeiteten im vergangenen Jahr 978 Männer und Frauen in der Notfallseelsorge mit, davon 171 als ehrenamtlich Mitarbeitende.

Wäre die Notfallseelsorge heute umfassender als vor 25 Jahren auf eine vergleichbare Katastrophe vorbereitet?

Wittchen: Vorab: Das, was 1998 von allen Einsatzkräften in Eschede geleistet wurde, kann gar nicht genug gewürdigt werden. Natürlich bereiten wir uns heute auch auf sogenannte Großschadenslagen vor. Wir sind in den Systemen vernetzt, unterstützen uns gegenseitig, arbeiten überkonfessionell und auch im Verbund mit den Hilfsorganisationen. Wir haben feste Ansprechpartner*innen auf Ebene der Landkreise, in den Feuerwehren, Rettungsdiensten und Polizeidienststellen. Für all das ist gesorgt.

Aber ob man sich in letzter Konsequenz auf solche Situationen und die damit einhergehenden psychischen und körperlichen Belastungen wirklich innerlich gut vorbereiten kann, das möchte ich bezweifeln.

Landesbischof Ralf Meister zum Zugunglück in Eschede

„Es waren Tage, die ein ganzes Land in Schock versetzten. Ich war in jener Zeit Pastor am Landesfunkhaus des NDR in Kiel. Sprachlos verfolgten wir die Nachrichten, hörten Interviews der Helferinnen und Helfer und sahen die grauenvollen Bilder. Das erste Entsetzen mündete in eine Stimmung des Mitgefühls und der tiefen Trauer. Ein Land weinte über die Opfer dieses Unglücks."

Die BASIS:KIRCHE hat anlässlich der 25 Jahre Gedenkfeier eine ausführliche und sehr bewegende Reportage produziert – mit starken Protagonisten, die eindrücklich über ihre Erlebnisse und Schicksale berichten.

An dieser Stelle wird Ihnen Inhalt von Youtube angezeigt. Klicken Sie auf "Inhalt anzeigen", wenn Sie damit einverstanden sind. Weitere Hinweise finden Sie in unserer Datenschutzerklärung