Einsatz gegen das Bienensterben

Die Darstellung der Archivmeldungen wird kontinuierlich verbessert. Sollten Sie Fehler bemerken, kontaktieren Sie uns gerne über support@systeme-e.de

Neues bundesweites Institut zum Schutz der Honigbiene hat Arbeit aufgenommen

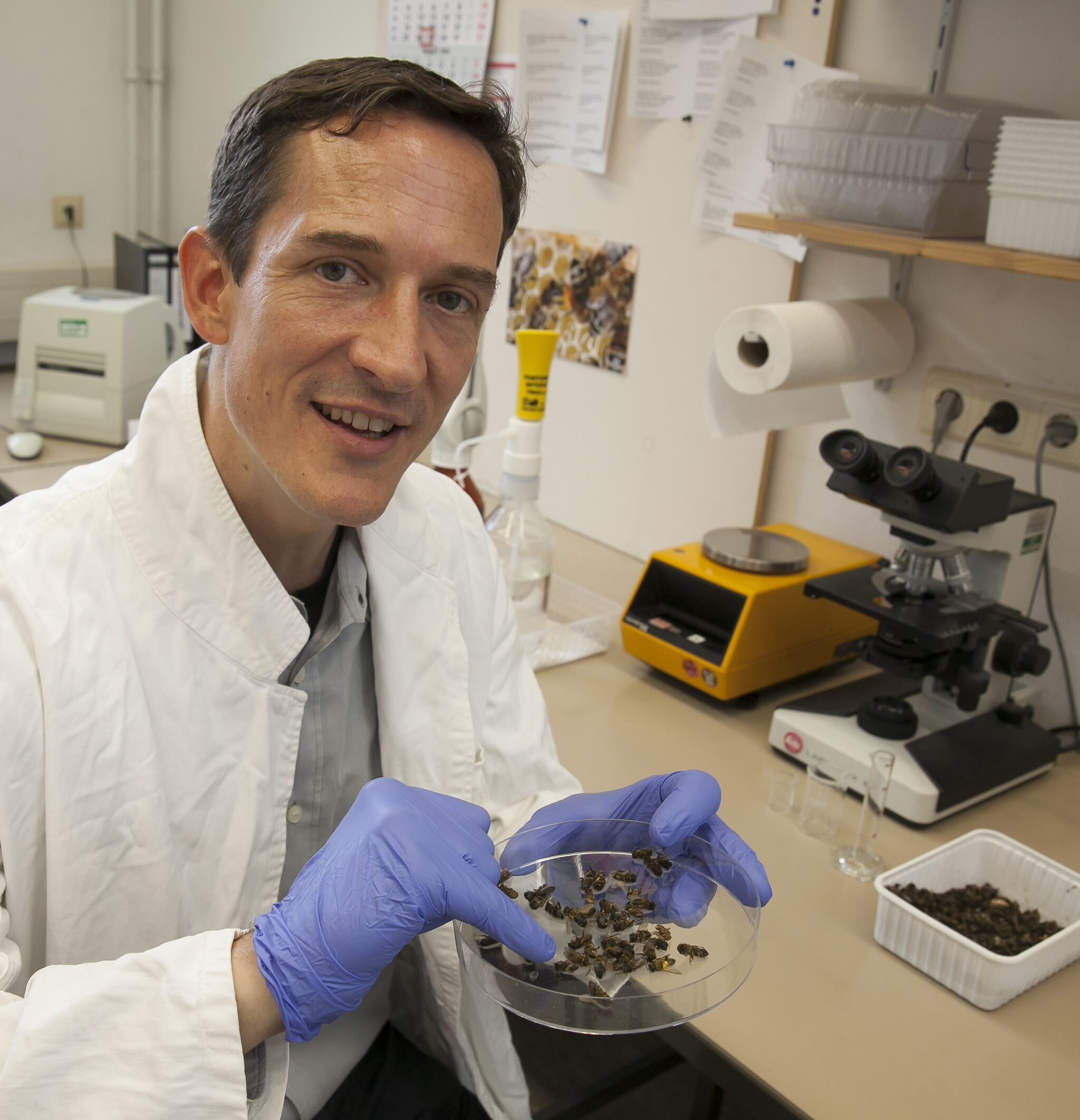

Auf dem Finger von Jens Pistorius liegt eine tiefgefrorene Honigbiene. Der Leiter vom neuen bundesweiten "Fachinstitut für Bienenschutz" erkennt die ursprüngliche Todesursache schon auf den ersten Blick. Vorsichtig deutet er auf einen roten Punkt, nicht größer als ein Stecknadelkopf: "Die Varroamilbe". Der Parasit gilt als einer der Hauptverantwortlichen für massenhaftes Bienensterben.

Vor wenigen Monaten ist aus der Forschungsstelle in Braunschweig unter dem Dach des Julius Kühn-Instituts, dem Bundesinstitut für Kulturpflanzen, ein eigenes Fachinstitut für den Bienenschutz entstanden.

Imker aus dem ganzen Bundesgebiet schicken ihre Proben ein, wenn sie ungewöhnlich hohe Zahlen an toten Bienen feststellen, sagt Pistorius. In den Laboren seines Instituts werden die Proben in großen Gefrierschränken gelagert und mit unterschiedlichen Methoden untersucht, um die Todesursachen herauszufinden. Hauptsächlich erforschen die Mitarbeiter, wie Pflanzenschutzmittel auf Hummeln, Wildbienen und Honigbienen wirken. Ziel ist es, die Bundesregierung zu beraten, wie die Lebenswelt der Bestäuber, insbesondere für das Nutztier Honigbiene geschützt und ihr Wohl gefördert werden kann.

Nicht immer lässt sich eine so schnelle und offensichtliche Diagnose stellen. Dann beginnen die Wissenschaftler in den Laboren mit Testreihen zu forschen. Die Analyse ist so kleinteilig wie die Insekten selbst. "Man kann heute mit moderner Technik extrem viele Giftstoffe nachweisen", sagt Pistorius.

Für die Tests werden beispielsweise die Pflanzenpollen aus dem Haarkleid gewaschen oder der Darm präpariert, um so nach Parasiten zu suchen. Auch werden die Körper zermahlen und in bestimmten Mitteln gelöst. Auf der angrenzenden Versuchsfläche bringen die Forscher lebendige Bienen in Zelten aus Netzen mit bestimmten Wirkstoffen zusammen und beobachten ihre Entwicklung. In den Feldern des Instituts in der Region um Braunschweig wimmeln teilweise bis zu 150 institutseigene Bienenvölker.

Jeweils für Wildbienen, Honigbienen und Hummeln, für jedes Pflanzenschutzmittel und jede Pflanzenart werden Risiken bewertet. So wird auch das Saatgut von Raps untersucht. Gegen Schädlinge wird es vorbeugend mit Stoffen ummantelt, die vielleicht auch für die Bestäuber gefährlich werden können, erläutert Pistorius. Kommen die Bienen, die sich auf die späteren gelben Rapsblüten setzen, mit diesem Stoff noch in Kontakt? Gibt es Rückstände im Nektar und in den Pollen? Diesen Fragen gehen die Forscher nach.

Pflanzenschutzmittel generell als Gift für die Bienen zu bezeichnen, wehrt der Wissenschaftler und Hobby-Imker vehement ab. Wichtige Faktoren für das Wohl der kleinen Insekten sei die sachgerechte Anwendung der Chemikalien. "Pauschale Aussagen, dass der ganze Pflanzenschutz Gift ist, wären zu kurz gegriffen." Bei der oft emotional geführten Debatte zwischen Politik, Naturschützern, Imkern und Landwirten wünsche er sich mehr Sachlichkeit.

Bedroht sei die Zukunft der Bestäuber durch viele neue Herausforderungen, betont Pistorius. "Die Ernährungssituation der Bienen hat sich stark verändert." Immer mehr Landschaft werde bebaut. Felder würden zu immer größeren, einheitlichen Flächen. Blühende Flächen seien weniger vernetzt. Sogenannte Trachtlücken seien dafür verantwortlich, dass die Bienen nicht über das gesamte Jahr Nahrung fänden. "Echte Hungerphasen können entstehen."

Letztendlich könne sich neben den Landwirten jeder Bürger beispielsweise mit bienenfreundlichen Gärten für die heimischen Bestäuber starkmachen, betont Pistorius. Die kleinen Tiere tummelten sich beispielsweise besonders gerne in Ecken mit wilden Hecken, auf Sandflächen oder bei Resten von totem Holz. "Rollrasen und Kieselsteine sind für die Bienen nicht so förderlich."

Charlotte Morgenthal (epd)