Die Katastrophe verjährt nicht

Die Darstellung der Archivmeldungen wird kontinuierlich verbessert. Sollten Sie Fehler bemerken, kontaktieren Sie uns gerne über support@systeme-e.de

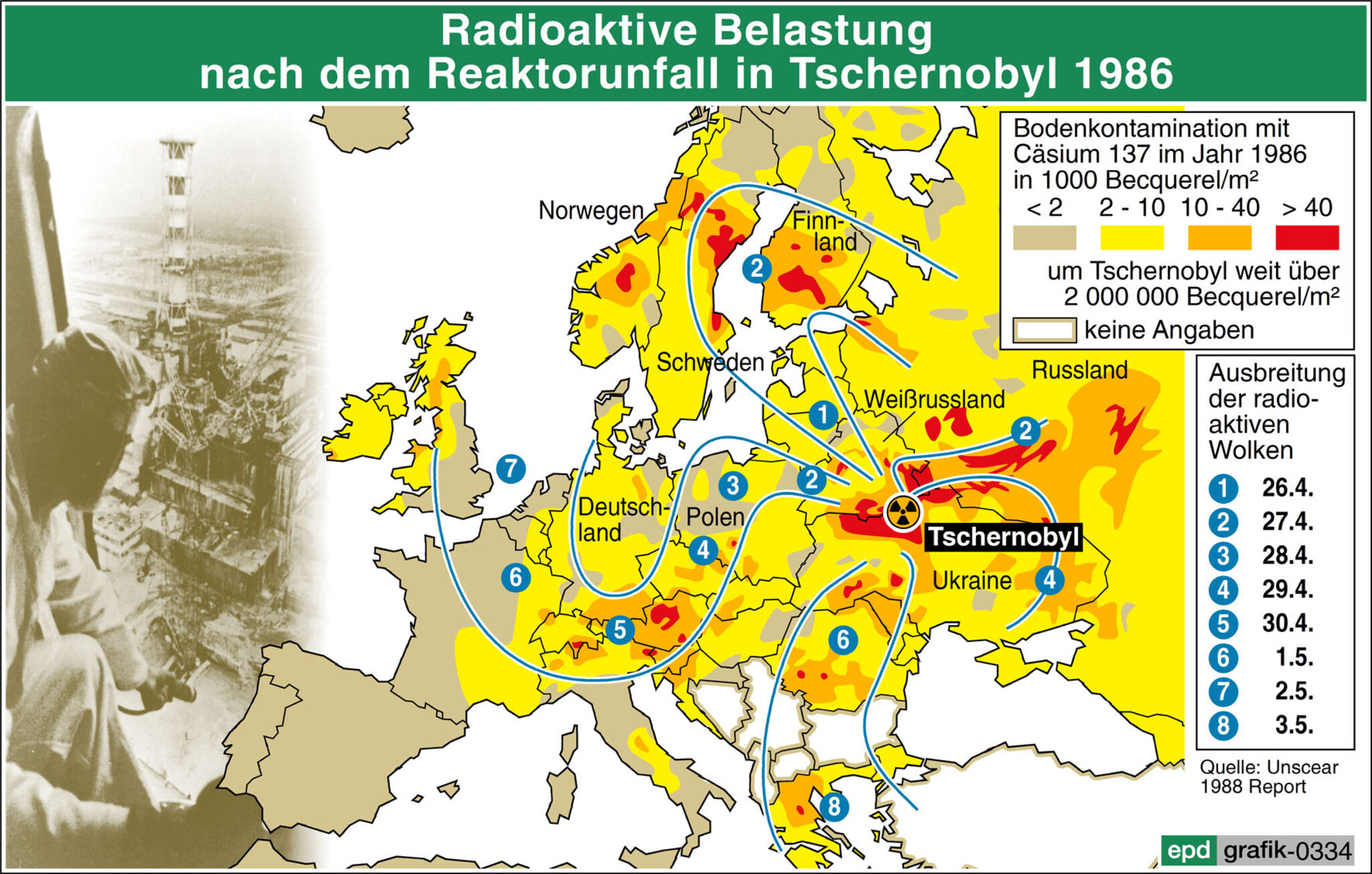

Vor 30 Jahren, am 26. April 1986, ereignete sich im Block 4 des ukrainischen Atomkraftwerkes Tschernobyl ein Unfall, der radioaktive Stoffe freisetzte, die zu etwa 70 Prozent auf dem Gebiet von Weißrussland niedergingen. Bis heute ist Tschernobyl auch für viele Deutsche noch das Symbol für die atomare Katastrophe schlechthin. Mit der Öffnung des „Eisernen Vorhangs“ begann in den Folgejahren zugleich ein Engagement der besonderen Art, das nach dem „Kalten Krieg“ Ost und West verband. Initiativen unter anderem in den USA, Italien, Japan und Deutschland organisierten Hilfen für die Opfer von Tschernobyl.

„Hunderte Gruppen haben in Deutschland Hunderttausende Kinder eingeladen“, sagt Lars Torsten Nolte, der die Aktion der hannoverschen Kirche organisiert. Gleich beim ersten Mal empfing die evangelische Landeskirche 1991 rund 1.100 Kinder und ihre Begleiter zu Ferienwochen abseits ihrer strahlenverseuchten Heimat. Doch 30 Jahre später sei das Engagement vielerorts zurückgegangen oder ganz eingeschlafen, sagt Nolte. „Die Aktion der Landeskirche ist mittlerweile die größte in ganz Deutschland.“ Mit rund 650 Gästen reiche sie aber nicht mehr die an Zahlen von früher heran. „Der Bedarf in Weißrussland ist weitaus höher.“

Der explodierte 4. Reaktorblock des AKW Tschernobyl kurz nach dem Unglück vom 26.04.1986. Bild: epd-Bild/rufo

Damals kamen die Kinder noch mit dem Bus, heute per Flugzeug. Organisatorisch hat sich in all den Jahren sonst nicht viel geändert: Den Flug und die nötigen Versicherungen für jährlich insgesamt 700 Kinder in Niedersachsen bezahlt die evangelische Landeskirche. Die Ausgestaltung des Aufenthalts ist dann überwiegend Sache der Gasteltern. Zwischendurch fahren alle Kinder, die in einem der beiden Hildesheimer Kirchenkreise untergekommen sind, gemeinsam für eine Woche in den Harz oder an den Bernsteinsee – ohne Gasteltern.

Viele Gastgeber der ersten Generation sind wie Ute Dubbels längst im Rentenalter. Neue finden sich immer schwerer, sagt Nolte. Auch wenn das Reaktorunglück von Fukushima vor fünf Jahren viele wieder wachgerüttelt habe, gerate Tschernobyl aus dem Bewusstsein. „Menschen setzen sich anderswo ein. Es gibt auch eine humanitäre Konkurrenz.“ Ute Dubbels kennt noch einen ganz praktischen Grund, warum Jüngere bei der Aktion seltener mitmachen. „Oft sind beide Partner berufstätig. Dann fehlt die Zeit“ sagt sie. Dabei sei die Hilfe weiter nötig. Und Dubbels hat erlebt, dass sie wirklich etwas bewirken konnte.

Vor elf Jahren war die damals vierjährige Sonja erstmals bei ihrer Familie zu Gast. „Etwas gefiel mir nicht an ihr. Mit ihren Augen stimmte etwas nicht“, erinnert sie sich. Es stellte sich heraus, dass das Mädchen den Grünen Star hatte und zu erblinden drohte. Das Ehepaar Dubbels organisierte Hilfen, sammelte Spenden, mehrmals wurde das Kind in Deutschland operiert. „Sonja hat seitdem wenigstens 20 Prozent Sehkraft“, sagt die 74-Jährige. „Ein Mädchen vor der Blindheit bewahrt zu haben, das ist unser positivstes Erlebnis.“

Kinder aus der Tschernobyl-Region bei der Ankunft am Flughafen Hannover-Langenhagen. Foto: Jens Schulze

Nach Ansicht des Göttinger Radiologen Heyo Eckel ist wissenschaftlich schwer nachzuweisen, ob der Eindruck vieler Gasteltern zutrifft, dass die Besuche in Deutschland das Immunsystem der Kinder stärken. „Es ist auf jeden Fall ein unglaubliches Erlebnis für die Kinder, eine so enorme Gastfreundschaft zu erfahren“, betont der 81-Jährige. Das wirke sich positiv auf die Gesundheit aus. „Wir sollten das in jedem Fall fortführen“, betont Eckel, der lange Jahre die niedersächsische Landesstiftung „Kinder von Tschernobyl“ geleitet hat und immer noch dem Vorstand angehört.

Niedersachsen hat als einziges Bundesland eine solche Stiftung, die seit 1992 vor allem medizinische Hilfe in den betroffenen Regionen leistet und Ärzte fortbildet. Dass Tschernobyl immer mehr aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwindet, bemerke auch die Stiftung, sagt Eckel. „Aber das Teuflische ist, dass wir es mit langfristigen Folgen zu tun haben, die noch nicht einmal absehbar sind.“

Bild: Rüdiger Lubricht

Grafik: epd-Bild/ Oliver Hauptstock